大使通信

令和7年2月28日

2025年2月28日をもって、大使通信は大使Xアカウント @AmbJPN_Kenya (https://x.com/AmbJPN_Kenya )に移行します。これまでのご愛読に感謝いたします。今後、過去の投稿の大使Xへの再投稿が終了し次第、本「大使通信」ページは終了いたします。今後とも、大使Xにて有意義な情報発信を続けて参りますので、変わらぬご愛顧をよろしくお願い申し上げます。

)に移行します。これまでのご愛読に感謝いたします。今後、過去の投稿の大使Xへの再投稿が終了し次第、本「大使通信」ページは終了いたします。今後とも、大使Xにて有意義な情報発信を続けて参りますので、変わらぬご愛顧をよろしくお願い申し上げます。

高橋京大教授は、日本におけるグッドガバナンス追求と汚職との闘いの長い歴史を、孟子の哲学、外からの脅威に立ち向かう必要性、世論による要求などにより複線的に説明。JICAチェアは、日本の体験を分析可能、比較可能な形で提示することにより、日本以外の国が自らの処方箋を編み出す材料として使ってもらうのが目的です。高橋先生が蒔いた種をどのようなグッドガバナンスの花に咲かせるのか、ケニア人にかかっています。

ユネスコが東京大学と協力して、衛生技術を使ったタナ川の洪水管理に取り組みます。ユネスコの持つ科学の顔に着目した協力であり、東大の参加があり、しかもなかなか実施できないガリッサ郡への支援です。日本として多面的な価値のある協力だと思います。ぜひプロジェクト単体で成功するのみならず、成果が住民の力で自律的に維持できるようになり、また他地域にも応用拡大されて欲しいものだと思います。

保健、食料、水、若者雇用の4優先課題のうち、他の3つの成否を直接左右する最重要課題が水問題、とイルング知事。ケニアにはライキピア郡以外にも同様の事情にある郡がいくつかあるだろうと思いました。

)に移行します。これまでのご愛読に感謝いたします。今後、過去の投稿の大使Xへの再投稿が終了し次第、本「大使通信」ページは終了いたします。今後とも、大使Xにて有意義な情報発信を続けて参りますので、変わらぬご愛顧をよろしくお願い申し上げます。

)に移行します。これまでのご愛読に感謝いたします。今後、過去の投稿の大使Xへの再投稿が終了し次第、本「大使通信」ページは終了いたします。今後とも、大使Xにて有意義な情報発信を続けて参りますので、変わらぬご愛顧をよろしくお願い申し上げます。2025年

2月26日表題:タイタ・タベタ郡ムワディメ知事来訪

ムワディメ知事による嬉しい訪問。1月のキツマ学校寄宿舎引渡し以来です。観光、鉱業、コメ、果物、野菜、畜産などなど、タイタ・タベタの豊かな可能性につき議論は尽きません。タイタ・タベタ大には全国唯一の鉱業工学科があるとのこと。知りませんでした。

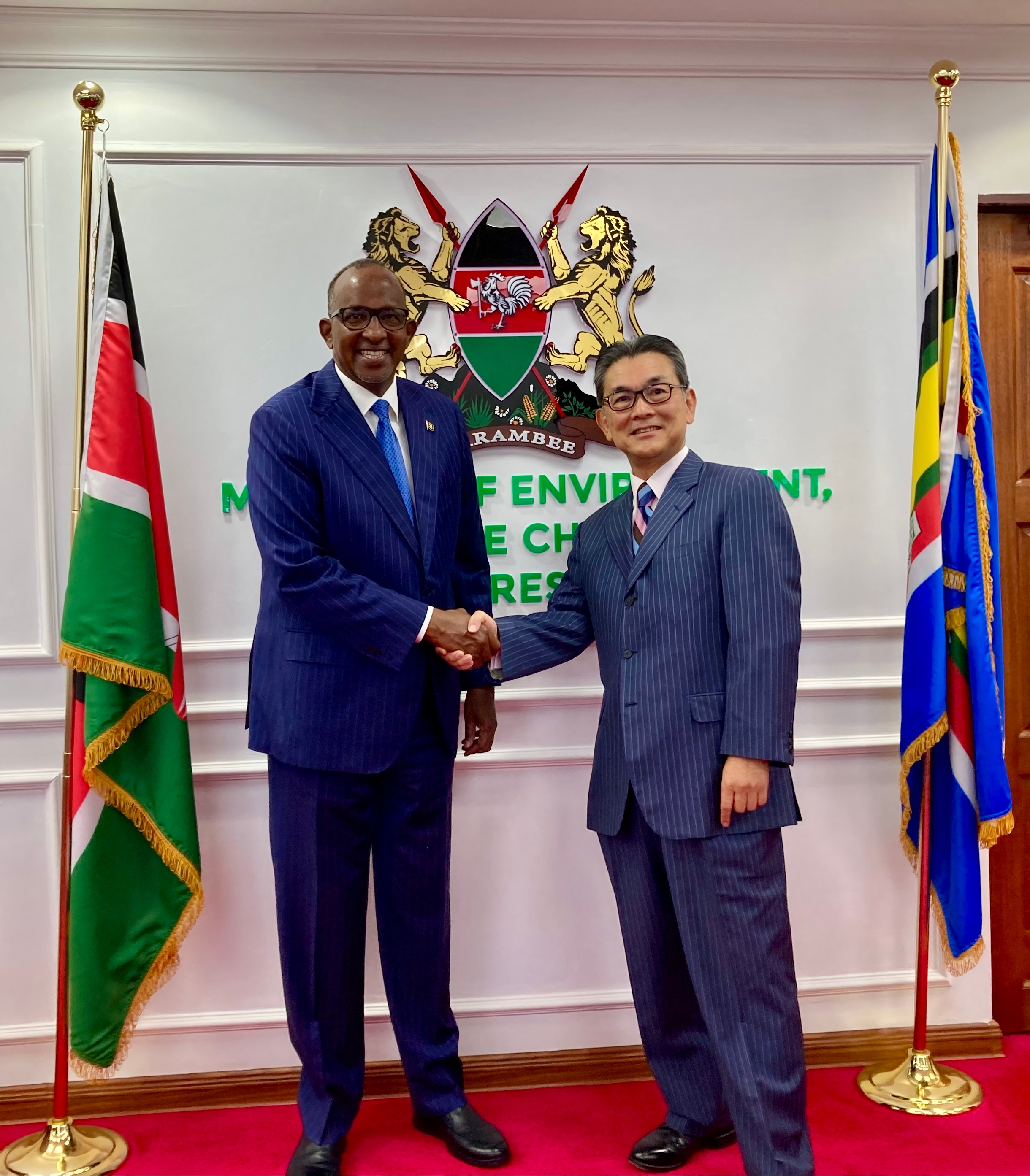

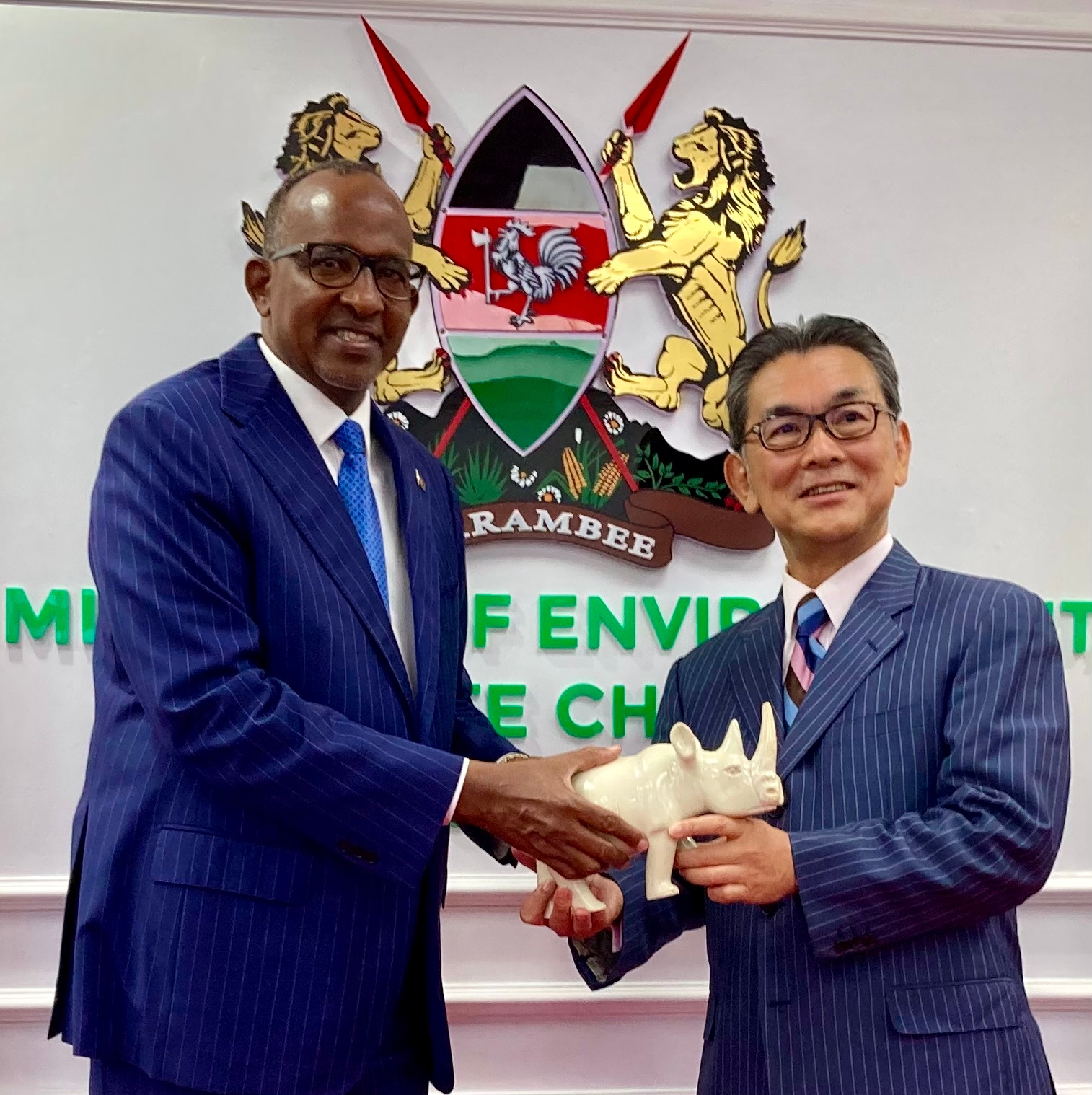

2月25日ドゥアレ環境・気候変動・森林長官訪問

ドゥアレ長官と私は、ケニアと日本はゼロ・エミッションに向けた努力を今こそ強めることを確認し合いました。一致した行動が必要です。私たちの波長の合い具合を示すがごとく、2人のスーツはそっくりでした。

2月21日ピース・ウィンズ・ジャパン千葉ケニア事務所代表来訪

三たびトゥルカナ郡の話題。ピース・ウィンズ・ジャパンがカクマで展開するゴミ管理プロジェクトは、衛生の改善、難民とホストコミュニティーの統合、廃物由来プラスチックのリサイクル、地元行政組織による自律的運営体制確立を併せて目指しています。つまり、少なくとも一石四鳥は狙っているということですね。

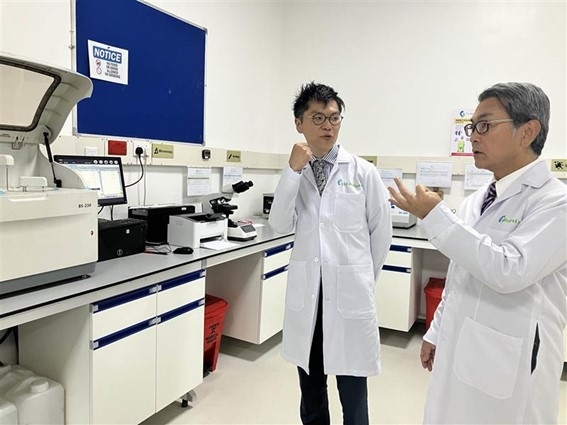

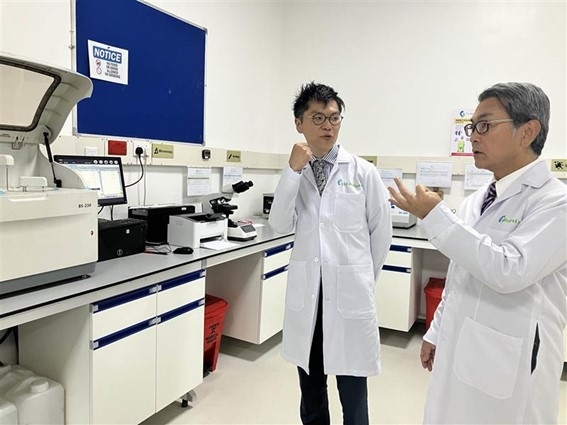

2月19日コネクト・アフヤ訪問

日本のスタートアップ、コネクト・アフヤが運営する検査ラボは、高度な検査機材を持たない約50のケニアの病院から検体を受け取って検査をしています。今後は、例えば新薬を提供することが適切な患者かどうかの判断をするための検査など、サービスを進化させていくことにも意欲的です。どのような社会課題に取り組むかについて、透徹した問題意識で絞り込んでいるところに、頭が下がります。

2月19日WHOケニア事務所ディアロ所長来訪

基礎医療、保健システム強化、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ等々、WHOと日本は多くの優先政策を共有しており、良きパートナーです。嬉しいことに、ケニア政府もこれらの優先政策を共有しています。

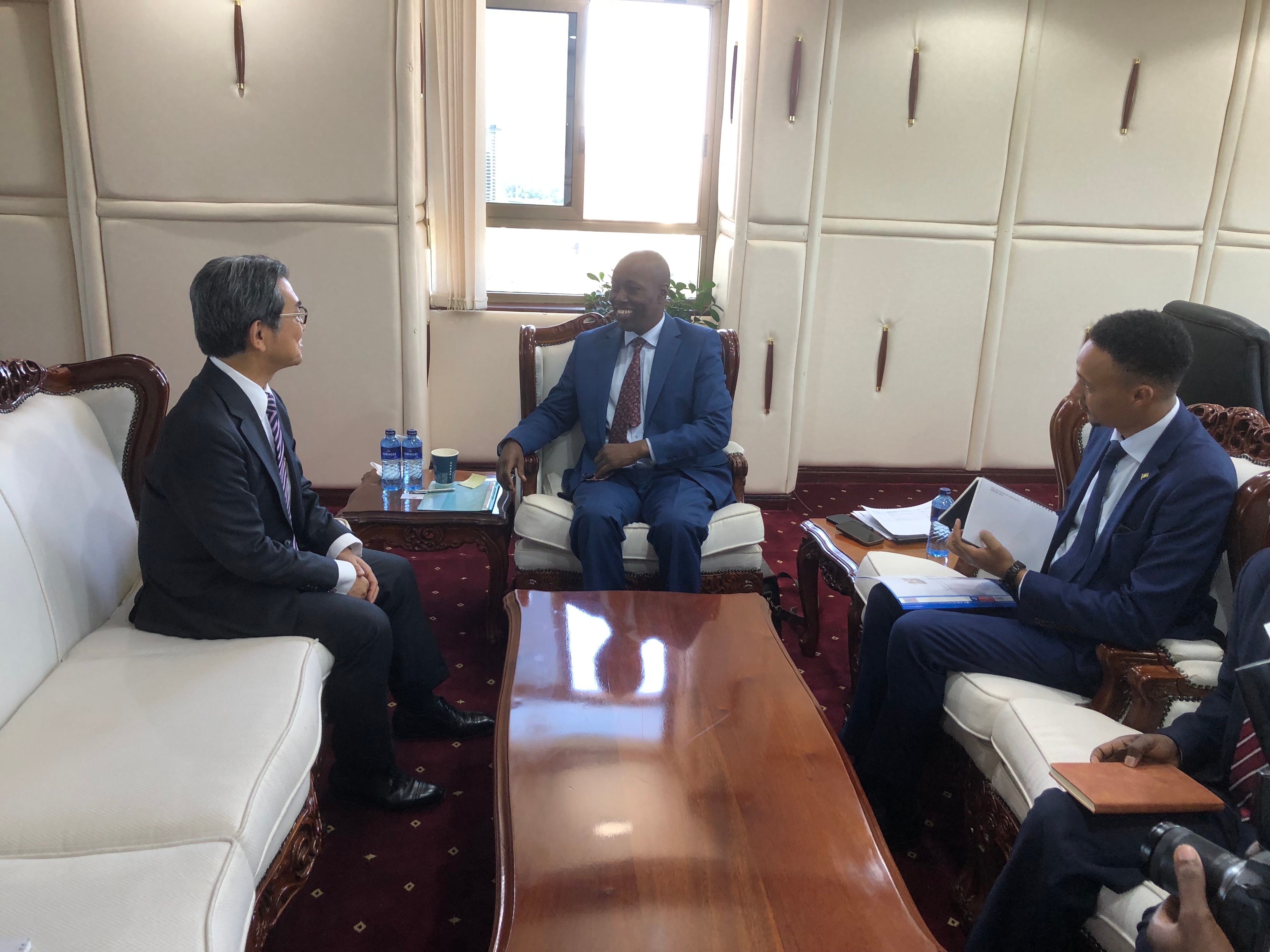

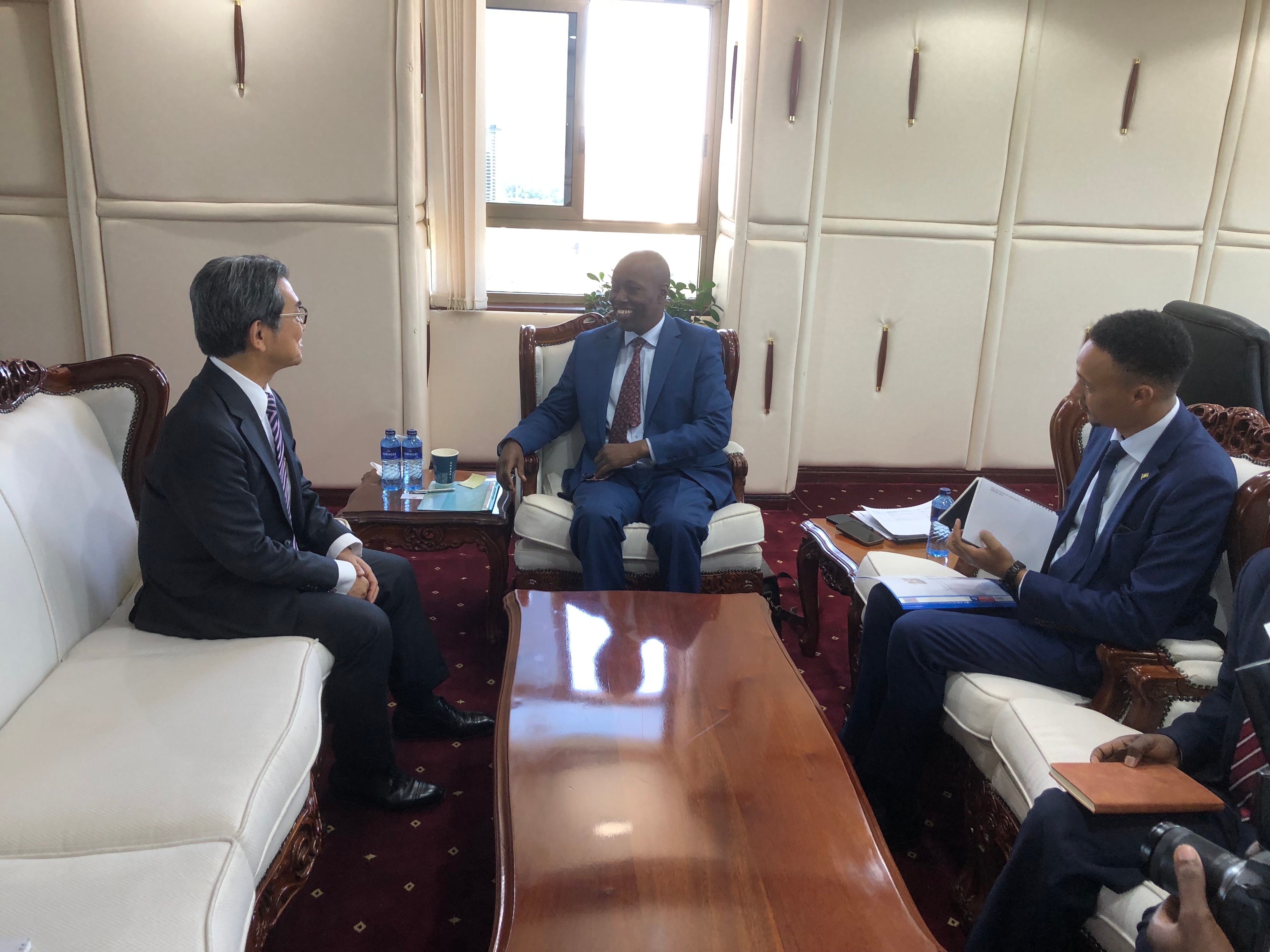

2月19日キナンジュイ投資・貿易・産業大臣表敬

キナンジュイ大臣は、大阪万博を日ケニア投資協力をさらに進めるためのテコとして用いる構想を示してくれました。素晴らしいと思います。キナンジュイ大臣と力を合わせていくことが楽しみです。

2月18日ワンブア上院議員(キツイ郡)来訪

ワンブア上院議員がふらっと大使館を訪ねてくれました。彼は、私の日ケニア「長い友情」説の生き証人です。上院議員になる前から通算して、何代もの日本大使と友情をはぐくんできました。近くキツイ郡に彼を訪ねることがとても楽しみです。

2月17日国連地雷サービスによる対IED能力開発訓練開会式出席

ケニア国軍国際平和支援訓練センター所属の人道・平和支援学校で始まった、アフリカの平和維持要員訓練コース。日本の資金で支援しています。現代の戦争で多用される、即席爆破装置を探査し、無力化する技術を徹底的に学びます。その第1部は、フランス語圏要員を専ら対象とした課程です。英語圏のケニアでフランス語圏要員用コースが開かれることに、平和維持貢献国としてのケニアへの信頼と本人道・平和支援学校の成熟を感じます。

2月13日東大松尾豊教授来訪

ケニアが持つ潜在AI力に一気に火がつくかも知れません。東大の松尾豊教授は、途上国にAIの活用を学ぶための講座を移植し、途上国の履修者が自国にいながら直ちにAI起業を立ち上げられるようにすることに力を入れています。これが軌道に乗れば、ケニアの学生はアメリカ留学する必要もなければ、カリフォルニアで起業する必要もありません。

2月12日川西水道機器川西社長来訪

川西社長は、川西水道機器の高性能継ぎ手を使ってケニアの上水道システムから漏水を追放したいとお考えです。まずはケリチョが出始めです。これはケニアの最重要課題の一つである水供給問題にとって多くの地域で決定的な対策になる可能性があると思います。2月12日Africa Tech Summit Nairobi 2025視察

昨日と今日の2日間、サリットセンターで開催中のアフリカ・テック・サミット ナイロビ2025にあるJETROの展示ブースを、日本の四銃士が占拠しています。保健・農業分野でドローン、AIを使うSora、コーヒー農家との小口直接契約のTypika、パイナップルの葉の繊維で皮革代用製品を作るPeel Lab、環境に優しい技術で使用済み電線の被覆を剥き銅を再生するDo Change。それぞれの革新的アイディアと行動力で商売の世界に殴り込みをかけています。

2月11日ナイロビ大学における第2回JICAチェア出席

高橋京大教授は、日本におけるグッドガバナンス追求と汚職との闘いの長い歴史を、孟子の哲学、外からの脅威に立ち向かう必要性、世論による要求などにより複線的に説明。JICAチェアは、日本の体験を分析可能、比較可能な形で提示することにより、日本以外の国が自らの処方箋を編み出す材料として使ってもらうのが目的です。高橋先生が蒔いた種をどのようなグッドガバナンスの花に咲かせるのか、ケニア人にかかっています。

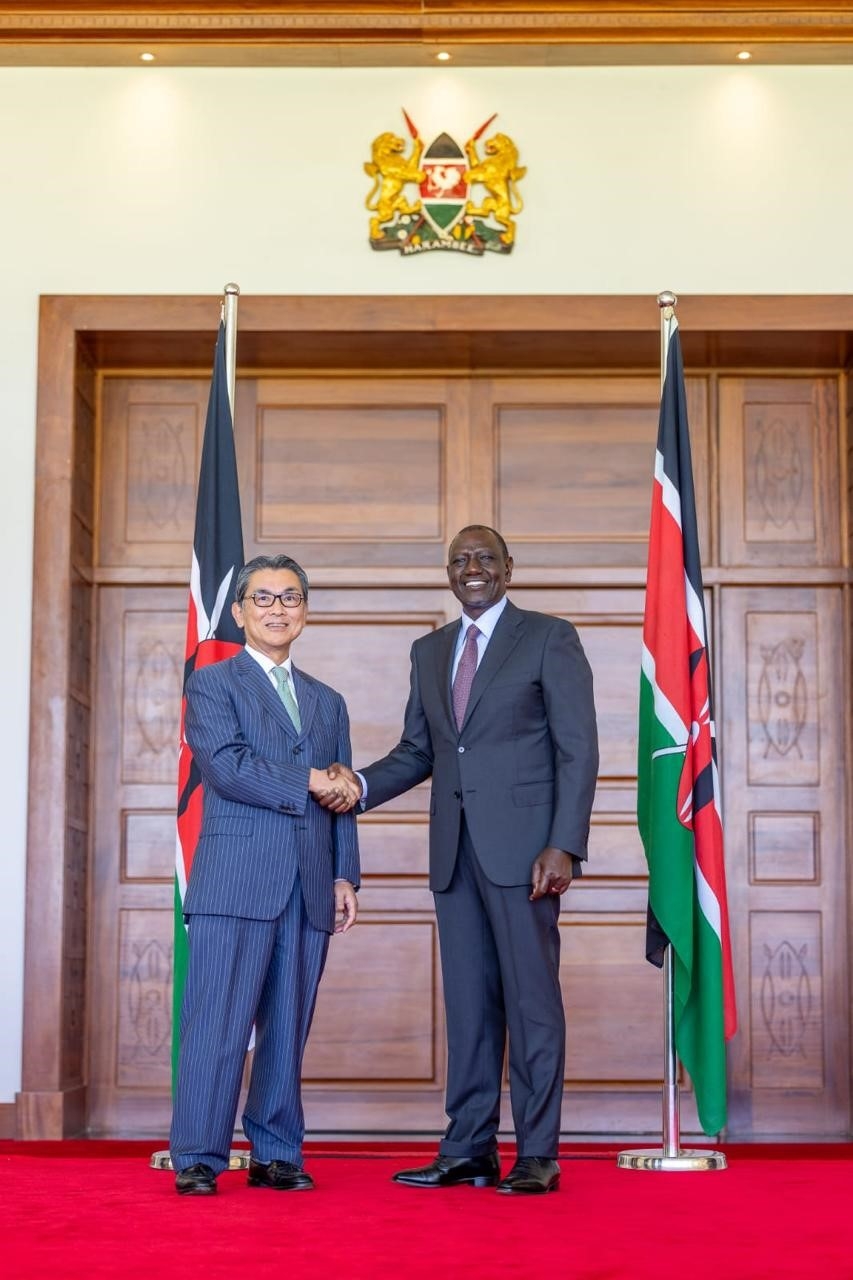

2月10日ルト大統領による外交ブリーフィング出席

ブリーフィングの中でルト大統領は、東アフリカの平和と安定を促進する上でのケニアの役割を強調していました。日本はケニアのこの役割に大きな敬意を払うとともに賞賛しています。この面でケニアとの協力を拡大していきたいと常に願っています。

2月10日UNESCO補正予算案件「ケニアにおける洪水レジリエンスの強化プロジェクト」のアレンジメントレター署名式

ユネスコが東京大学と協力して、衛生技術を使ったタナ川の洪水管理に取り組みます。ユネスコの持つ科学の顔に着目した協力であり、東大の参加があり、しかもなかなか実施できないガリッサ郡への支援です。日本として多面的な価値のある協力だと思います。ぜひプロジェクト単体で成功するのみならず、成果が住民の力で自律的に維持できるようになり、また他地域にも応用拡大されて欲しいものだと思います。

2月10日海外協力隊による大使館表敬訪問

開発協力の真の極意は、援助する側とされる側の間で互いの真摯さと人間性に対する感動が生じ、魂を高め合う体験に至ることだと思います。今回ケニア全国に散らばってゆく36人の協力隊員にも、ケニアの村々の住民との間でこの感動体験に至って欲しいと思います。

2月7日シロアムの園設立10周年記念行事参加

キアンブ郡リムルのシロアムの園に行くと、子供達への愛と献身に溢れた教員とスタッフに出会います。またその愛と献身を全身で受け止める子供達に出会います。もうこれを見るだけで魂が清められます。公文先生が引っ張り、教員、スタッフ、子供達がついて行く、シロアムの園のたゆみない障がい者教育の10年にひたすら頭が下がります。これからも愛に満ちた学園運営を続けてください。

2月5日ソイパン・トゥヤ国防長官表敬

日本とケニアは「自由で開かれたインド太平洋」を促進する重要なパートナーであることを、ソイパン・トゥヤ長官と確認し合いました。ソイパン・トゥヤ長官は、「ピンクのワンピースとピンクのネクタイ。平和を求める想いの一致が服装に現れた」と言っていました。至言です。

2月3日イルング・ライキピア郡知事来訪

保健、食料、水、若者雇用の4優先課題のうち、他の3つの成否を直接左右する最重要課題が水問題、とイルング知事。ケニアにはライキピア郡以外にも同様の事情にある郡がいくつかあるだろうと思いました。2月2日別府マラソンでキプチュンバ選手優勝

ケニアのビンセント・キプチュンバ選手が優勝。マラソンにおけるケニアの強さを、またも日本に見せつけました。しかも大会新記録!ケニア人が日本で大活躍をすると、私まで誇らしくなります。

2月1日在留邦人賀詞交換会

ケニア在住の皆さん142人をお迎えして、遅ればせながらの賀詞交換会。日本とケニアの間の、過去から未来に向かい、現在においても心に親しみと暖かさが長く残る、「長い友情」を話し合いました。この友情が一層深くなる一年にしたいですね。

2月1日セレナホテルにおける日本食プロモーションイベント参加

カンパラのヤマセンレストランが、南部美人とタイアップして一週間のイベントを開催。在ナイロビの日本食レストランには強敵手となるか?各店の華やかな競争がケニア人の日本食に対する関心を一層惹きつけることになればうれしいですね。